お知らせ

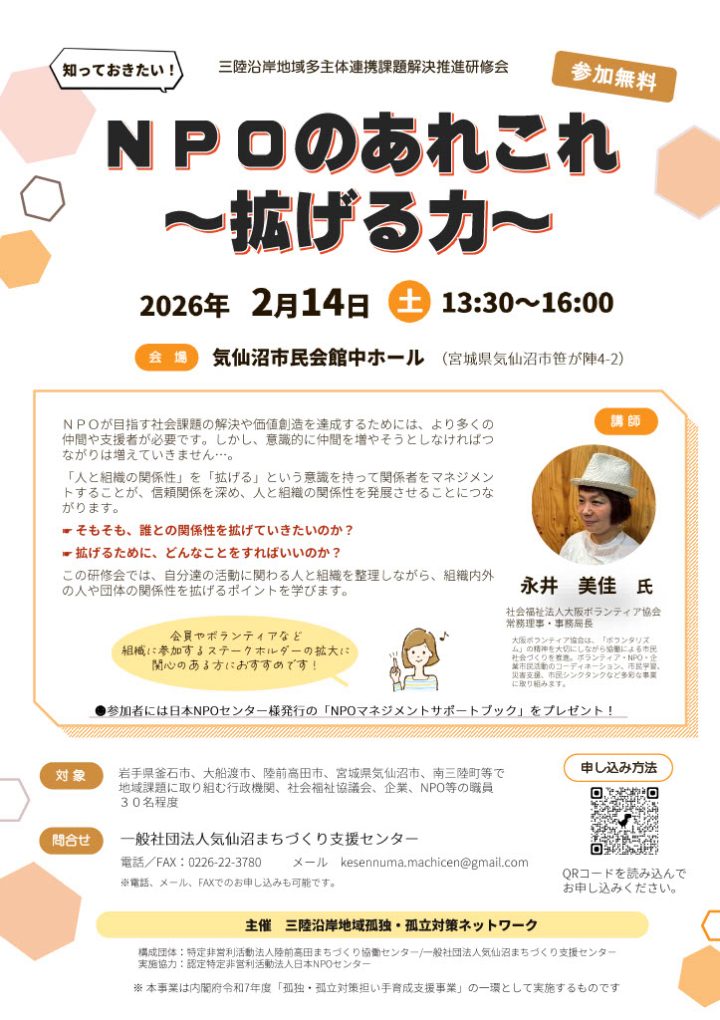

知っておきたい!NPOのあれこれ「拡げる力」を開催いたします

2026年2月5日

「拡げる力」研修会を開催いたします!

※ お申込みはこちらから→ https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

地域にある様々な社会課題の解決を達成するためには、組織としてより多くの仲間となる理解者や支援者が必要となりますが、皆さんはどうお考えでしょう?

「“拡げる”と誰と関係性を深めればよいのだろう?」、「“拡げる”ためにどんなことをすればよいのかピンとこない…」、「“拡げる”とますます業務が大変になりそうだし、そもそも時間に余裕がなくてできない」等々

“拡げる”意識がないと、信頼を獲得することや、人や組織との関係性を発展させることは難しいかもしれません。

本研修会では、活動に関わる人と組織を確認・整理しながら、組織内・組織外に関わらず、今後の活動のために必要となる関係性を“拡げる”ポイントを学びます。

講師は、設立から60年間に渡り市民活動に寄り添ってきた「社会福祉法人 大阪ボランティア協会」の常務理事・事務局長永井美佳氏をお迎えして開催いたします。

NPO法人関係者はもとより、広く市民活動をしている方、これから始めようとしている方、

どなたでもご参加いただけます。

皆様のお申込みをお待ちしております。

※ お申込みはこちらから→ https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

※注:「NPO」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない、まちづくり活動やボランティア活動等の市民活動を含む団体を指します。

(内閣府NPOホームぺージに詳細が掲載されています)

https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha

特定非営利活動法人は「NPO法人」。一般車普段法人でも活動の内容が非営利であれば「NPO」の範疇となります。

「知っておきたいNPOのあれこれ~組織基盤強化研修会~」まもなく開催!

2026年1月20日

研修会につきましてのご案内です。

貴団体の活動を持続可能なものにするための「ヒント」が詰まった講座を開催いたします。

全部で4回の研修会になりますが気になる回だけでの参加ももちろんOKです!

ちなみに1/29・1/30はこれまであまり取り上げてこなかった

助成金申請や行政への政策提案に役立つ根拠となるニーズを知る「調査」

とエビデンスをもとに具体的に事業を内部や外部に「提案」する視点を学びます

是非ご参加ください!

以下詳細になります。

※申し込み用URL:https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

「知っておきたいNPOのあれこれ~組織基盤強化研修会~」

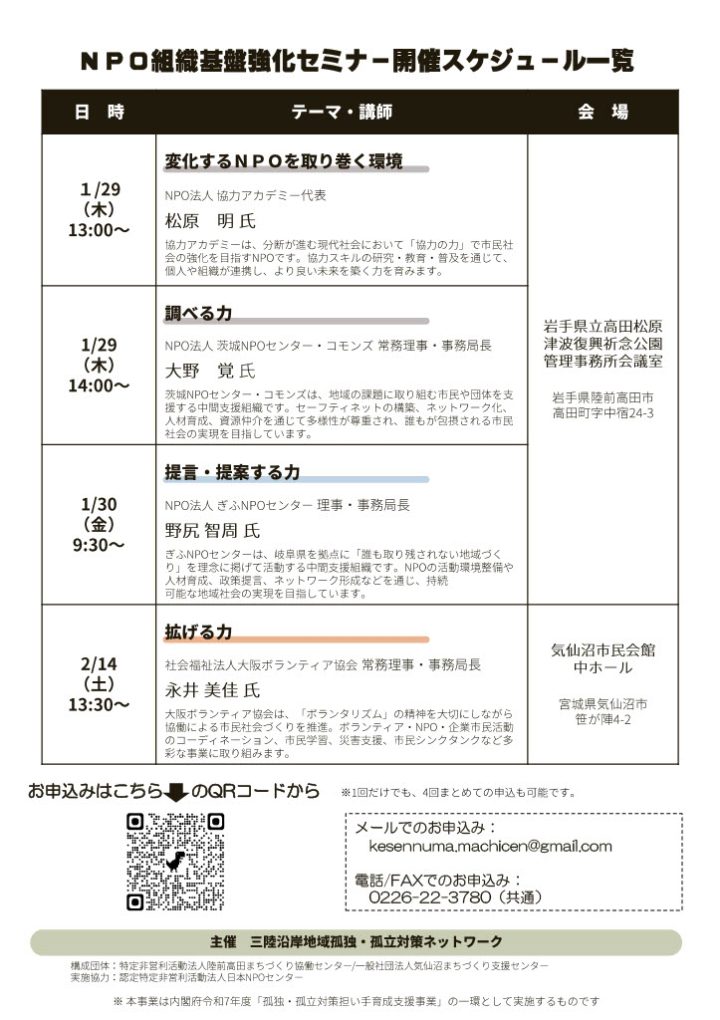

◆スケジュール◆

➀「変化するNPOを取り巻く環境」

地域社会におけるNPOの役割や身に着けたい視点などを学びます

おすすめポイント!NPOを取り巻く社会構造や関係者マネジメントに興味がある方必見!

日時:2026年1月29日(木)13:00~14:00

会場:「岩手県立高田松原津波復興祈念公園 会議室」(岩手県陸前高田市高田町字中宿24-3)

講師:松原 明 氏 / 特定非営利活動法人 協力アカデミー 代表

➁「調べる力」

地域ニーズ把握に役立つアンケート等の効果的な実施方法と、結果の活用方法を学びます

おすすめポイント!助成金申請や行政への事業提案に欠かせない

“エビデンス(根拠)としてのニーズ把握”に関心のある方は必見です。

日時:2026年1月29日(木)14:00~16:30

会場:「岩手県立高田松原津波復興祈念公園 会議室」(岩手県陸前高田市高田町字中宿24-3)

講師:大野 覚氏 / 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ 常務理事・事務局長

➂「提言・提案する力」 地域課題を広く伝え、内外に事業提案・政策提言する方法を学びます

おすすめポイント!地域で把握したニーズをもとに、事業計画づくり・助成金申請・行政への提案など、内外への発信に挑戦したい方にぴったり!

日時:2026年1月30日(金) 9:30~12:00

会場:「岩手県立高田松原津波復興祈念公園 会議室」(岩手県陸前高田市高田町字中宿24-3)

講師:野尻 智周氏 / 特定非営利活動法人ぎふNPOセンター 理事・事務局長

➃ 「拡げる力」自分たちの活動を外向けに発信し共感を生み、関係を深めつながる力が身につきます

おすすめポイント!会員やボランティアなど組織に参加するステークホルダー(利害関係者)の拡大に関心のある方におすすめです。

日時:2026年2月14日(土)13:30~16:00

会場:「気仙沼市民会館 中ホール」 宮城県気仙沼市笹が陣4-2

講師:永井 美佳氏 / 社会福祉法人大阪ボランティア協会 常務理事・事務局長

◆対 象◆

岩手県・宮城県で活動するNPO関係者、行政機関関係者、社会福祉協議会関係者など

◆参 加 費◆

無料

◆申込方法◆

専用フォームから申し込みください → https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

◆実施主体◆

(1)主催 三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク

(2)構成団体:特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

(3)実施協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

※内閣府令和7年度「孤独・孤立対策担い手育成支援事業」の一環として実施するものです

組織基盤を強化するための研修会を開催いたします

2026年1月7日

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

本年も何卒よろしくお願い申し上げます

この度、当法人が構成団体として参加している

三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワークの主催で

「研修会」を開催させていただきます。

組織運営に役立つ内容となっておりますので、

是非ご参加いただきたいと存じます。

※申し込み用URL

https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

以下の内容をご確認いただき、ご出席について是非ご検討を賜りますようお願い申し上げます。

「三陸沿岸地域多主体連携課題解決推進」研修会開催

1 趣旨:

「孤独・孤立」の問題は、その対策が政府の「骨太の方針」に位置づけられるなど今や大きな社会課題となっています。

三陸沿岸地域においても、さまざまな機関や団体がこの課題に向き合い、取り組みを進めています。

要支援者が抱える課題は、近年ますます多様化・複雑化しており、支援者同士の連携がこれまで以上に重要になっています。

本研修会は、支援の質を高め、支援者間のつながりを深めることを目的として開催するもので、現場の声を共有し、地域の多主体で支え合える関係づくりを目指します。

2 内容:

(1)テーマ:「組織基盤強化及び多主体連携促進」

(2)スケジュール:

① 2026年1月29日(木)13:00~14:00 松原 明 氏「変化するNPOを取り巻く環境」

→今の世の中におけるNPOの役割を再認識できます

② 2026年1月29日(木)14:00~16:30 大野 覚 氏「調べる力」

→アンケート等の効果的な実施方法と、結果の活用方法が学べます

③ 2026年1月30日(金) 9:30~12:00 野尻 智周 氏「提言・提案する力」

→地域課題を広く伝えることができたり、内外に事業提案できるようになります

④ 2026年2月14日(土)13:30~16:00 永井 美佳 氏「拡げる力」

→自分たちの活動を外向けに発信し共感を生み、関係を深めつながる力が身につきます

3 会場:①②③の講座=「岩手県立高田松原津波復興祈念公園 会議室」

岩手県陸前高田市高田町字中宿24-3

④の講座 =「気仙沼市民会館 中ホール」 宮城県気仙沼市笹が陣4-2

4 対象:岩手県釜石市、大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市、南三陸町で困窮者支援に取り組む行政機関、社会福祉協議会、NPO等の職員 30名程度

5 参 加 費:無料

6 申込方法:申込フォームURL

https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

7 実施主体:

(1)主催 三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク

(2)構成団体:特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

(3)実施協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

※内閣府令和7年度「孤独・孤立対策担い手育成支援事業」の一環として実施するものです

〈以下のURLからお申込みできます〉

↓ ↓ ↓ ↓ ※申し込み用URL

https://forms.gle/SrWwyVK6N4Fq6Jgr7

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

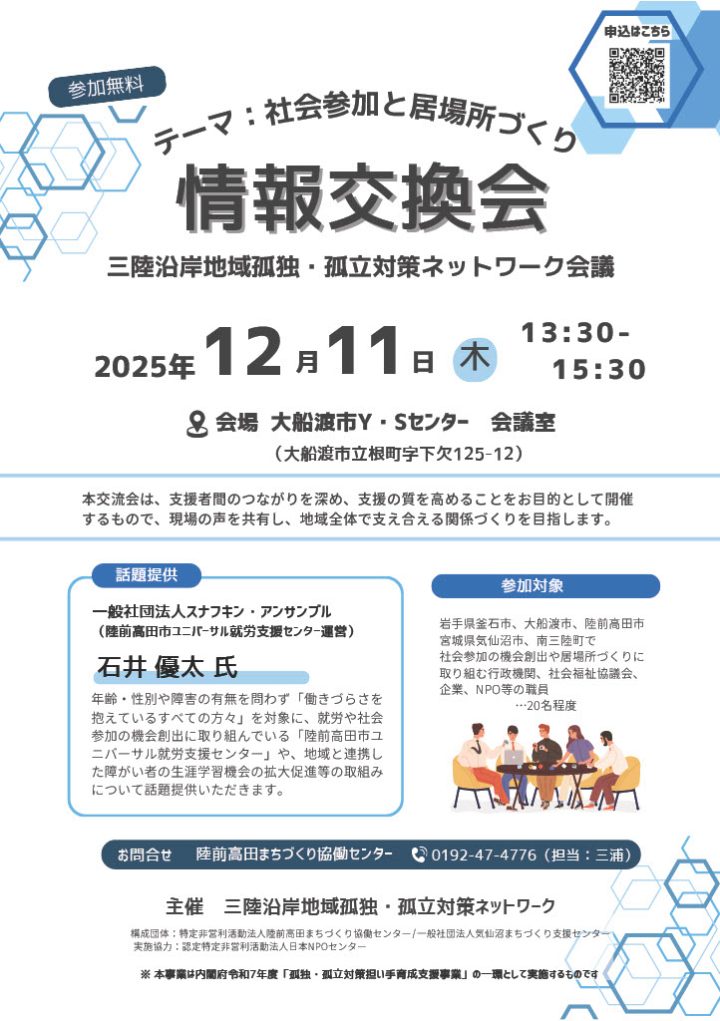

「社会参加と居場所づくり」をテーマにした情報交換会を開催します

2025年12月3日

気仙沼まちづくり支援センターが事務局を務める「三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク」主催の情報交換会が開催されます。

これは、三陸沿岸地域において孤独・孤立対策に取り組む支援者間のつながりを深め、

支援の質の向上を目的としております。

◆三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク会議 情報交換会◆

三陸沿岸地域において孤独・孤立対策に取り組む支援者間のつながりを深め、

支援の質の向上を目的とした情報交換会を開催いたします。

12月の情報交換会では「社会参加と居場所づくり」をテーマに置き、

一般社団法人スナフキン・アンサンブル様から情報提供をいただきながら、

ご参加の皆様と情報共有・意見交換を行います。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

テーマ:「社会参加と居場所づくり」

日 時:2025年12月11日(木)13:30~15:30

会 場:大船渡市Y・Sセンター 会議室(大船渡市立根町字下欠125-12)

内 容:①ゲストからの話題提供

一般社団法人スナフキン・アンサンブル 石井 優太 氏

②情報・意見交換 など

参加対象:岩手県釜石市、大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市、南三陸町で

社会参加機会の創出や居場所づくりに取り組む行政機関、社会福祉協議会、

NPO等の職員 20名程度

参加費用:無料

申込方法:以下の専用URLから申し込みください。

https://forms.gle/rkpqNyrZJoAnCrh9A

※電話、メールでの申し込みも受付いたします。

主 催:三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク

構成団体:特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

実施協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

問合せ先:陸前高田まちづくり協働センター(担当:三浦)

電話 0192-47-4776

気仙沼まちづくり支援センター(担当:塚本)

2025年11月26日(水)13:30~「“食”を介した支援 情報交換会」を開催します

2025年11月12日

要支援者が抱える課題は、近年ますます多様化・複雑化しており、

開催会場:社会福祉法人 気仙沼市社会福祉協議会 第2会議室

(住所:〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城二丁目1番地2)

内 容:

(1)テーマ:「“食”を介した支援」

(2)スケジュール:

①話題提供 ゲスト:柴崎 系 氏(みやぎ生協生活文化部部長)

伊藤 浩子 氏(みやぎ生協生活文化部係長)

②情報・意見交換(テーマ:話題提供を受けて、

参加対象:岩手県釜石市、大船渡市、陸前高田市、

参加費用:無料

申込方法:以下の専用URLから申し込みください

https://forms.gle/

実施主体:

(1)主 催:三陸沿岸地域孤独・孤立対策ネットワーク

(2)構成団体:

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

(3)実施協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

(4)後 援:気仙沼市

9 問合せ先:一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター(事務局)

電話/ファックス 0226-22-3780

メール kesennuma.machicen@gmail.com

※ 内閣府令和7年度「孤独・孤立対策担い手育成支援事業」