お知らせ

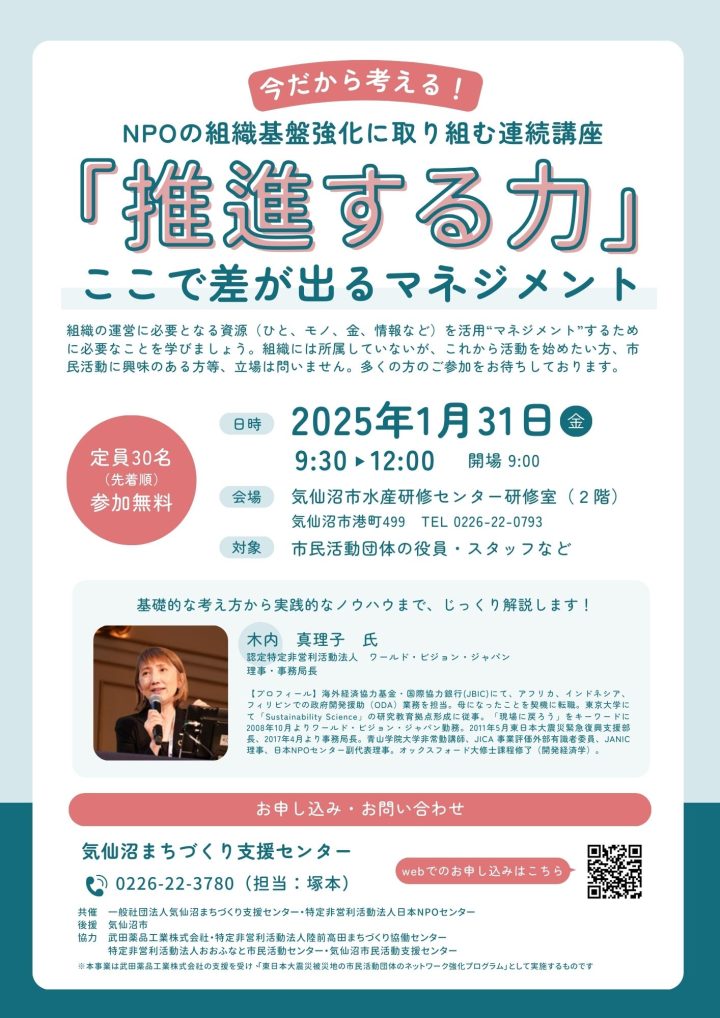

1/31(金)に【「推進する力」ここで差が出るマネジメント】講座を開催します

2025年1月7日

組織の経営について、改めて学んでみませんか?

※ 対象はNPOに限りません。地縁組織(自治会・まちづくり協議会等)や、

これから活動を始めたいと考えている方にとっても、役立つ講座です。

■ 「推進する力」 ここで差が出るマネジメント ※定員30名・参加無料

本講座では、持続可能な組織運営のために必要となる“資源(ひと、モノ、金、情報など)”を上手に

活用するために必要なことについて、基礎的な考え方から実践的なノウハウまでを学びます。

組織の活動目的を実現するための組織運営の基礎をいっしょに考えてみましょう。

講 師:木内 真理子 氏(認定特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン理事・事務局長)

開催日時:2025年1月31日(金)9:30~12:00

開催場所:気仙沼市水産研修センター 2階 研修室

(宮城県気仙沼市港町499) ※無料駐車場あり

申 込 先:一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター(担当:塚本)

電話 0226-22-3780

参加のお申し込みはこちらから

↓ ↓ ↓ ↓

https://forms.gle/PWnP9pKzu4UiezyN6

共 催:特定非営利活動法人 日本NPOセンター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

後 援:気仙沼市

協 力:武田薬品工業株式会社

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

皆様のご参加をお待ちしております。

気仙沼まちづくり支援センター(担当:塚本 卓)

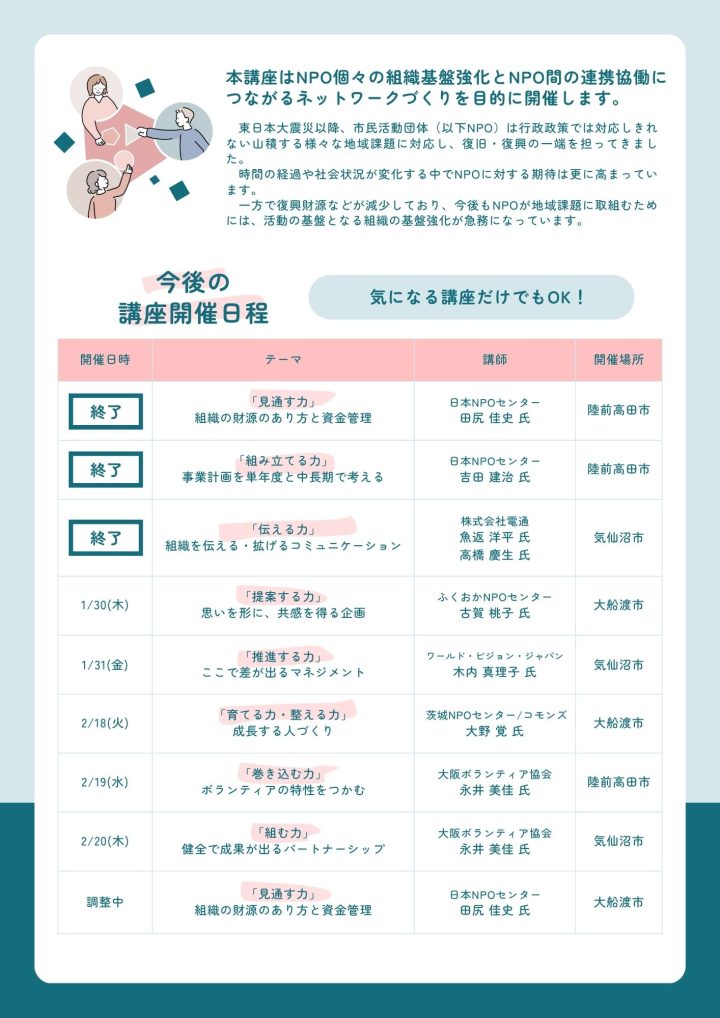

☆ 令和6年度内に、以下の講座を開催する予定です ☆

↓ ↓ ↓ ↓

■ 2025年1月30日(木)「提案する力」 思いを形に、共感を得る企画:大船渡で開催

■ 2025年2月18日(火)「育てる力/整える力」成長する人づくり/スタッフがいきいきと

活動できる組織を育てるには:大船渡で開催

■ 2025年2月19日(水)「巻き込む力」ボランティアの特性をつかむ:陸前高田で開催

■ 2025年2月20日(木)「組む力」 健全で成果が出るパートナーシップ:気仙沼で開催

■ 2025年3月予定「見通す力」 組織の財源のあり方と資金管理:大船渡での開催に向け調整中

・興味のある講座への単発参加も可能です。

・気仙沼市以外で開催される講座への参加も歓迎いたします。

※ 本事業は、武田薬品工業株式会社の支援を受け、

「東日本大震災被災地の市民活動ネットワーク強化プログラム」として実施するものです

謹賀新年

2025年1月6日

皆様

謹んで新春のお慶びを申しあげます

旧年中は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申しあげます

令和6年度は

「気仙沼市コミュニティ形成支援業務」

「内閣府孤独・孤立対策担い手育成事業」

「宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援団体ネットワーク構築事業」

「日本NPOセンターとの共同事業」を通じて

“まちづくり活動”の後方支援を心がけてまいりました

これからも 市民活動のお役に立てるように

皆様のご意見を賜りながら活動して行く所存です

令和7年が

皆様にとりまして幸多き年となりますよう心からご祈念申し上げます

本年もご厚誼のほど よろしくお願い申しあげます

代表理事 塚本 卓

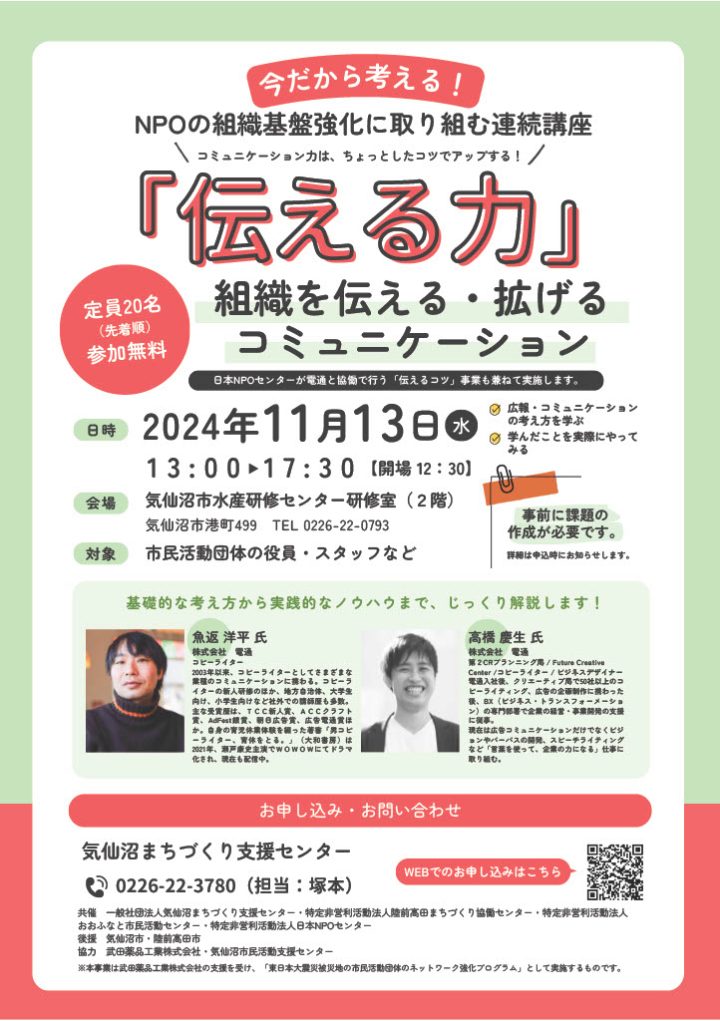

11/13(水)開催講座「【組織基盤強化に取り組む連続講座「伝える力」】申込受付開始いたしました

2024年10月23日

組織の経営について、改めて学んでみませんか?

東日本大震災以降、市民活動団体等(以下NPO)は行政政策だけでは対応しきれない、

山積する様々な地域課題に対応し、復旧・復興の一端を担ってきました。

今後も活動を継続するために組織基盤強化につながる講座を実施し、

併せて、ご活動する皆様の連携協働につながるネットワークづくりを目的に本講座を開催します。

第3回目となる今回は、以下の講座を実施します。

■ 「伝える力」 組織を伝える・拡げるコミュニケーション ※定員20名・参加無料

(日本NPOセンターが電通と共同で行う「伝えるコツ」事業を兼ねて実施します)

自身の活動を伝えるために、ホームページ・SNS・チラシ等、何らかの形で対象の方々に発信する機会は多いことでしょう。助成金の申請でも限られた字数や時間での説明が求められる機会は少なくありません。

本講座では、団体の活動を対外的にわかりやすく説明し、共感を得ることができるような“伝え方のコツ”を学びます。

※ 事前に提出していただく課題がございます。

講 師:魚返 洋平 氏(株式会社 電通) 髙橋 慶生 氏(株式会社 電通)

開催日時:2024年11月13日(水)13:00~17:30

開催場所:気仙沼市水産研修センター 2階 研修室

(宮城県気仙沼市港町499)

申 込 先:一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

電話 0226-22-3780

共 催:特定非営利活動法人 日本NPOセンター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

後 援:気仙沼市

協 力:武田薬品工業株式会社

お申込みはこちらから ↓ ↓ ↓ ↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrFav6zM1m9GKKKufzvul3h2ZZ-ZnUVNdM6fV8Ts0hEG-Inw/viewform

この機会に、改めて組織運営について学んでみてはいかがでしょうか?

これから活動を始めたいと考えている方にもおすすめです。

皆様のご参加をお待ちしております。

☆ 令和6年度内に、以下の講座を開催する予定です ☆

■ 「見通す力」 組織の財源のあり方と資金管理:大船渡で開催予定

■ 「提案する力」 思いを形に、共感を得る企画:大船渡で開催予定

■ 「推進する力」 ここで差が出るマネジメント:気仙沼で開催予定

■ 「組む力」 健全で成果が出るパートナーシップ:気仙沼で開催予定

■ 「育てる力/整える力」成長する人づくり/スタッフがいきいきと活動できる組織を育てるには: 大船渡で開催予定

・興味のある講座への単発参加も可能です。

・気仙沼市以外で開催される講座への参加も歓迎いたします。

※ 本事業は、武田薬品工業株式会社の支援を受け、「東日本大震災被災地の市民活動ネットワーク強化プログラム」として実施するものです

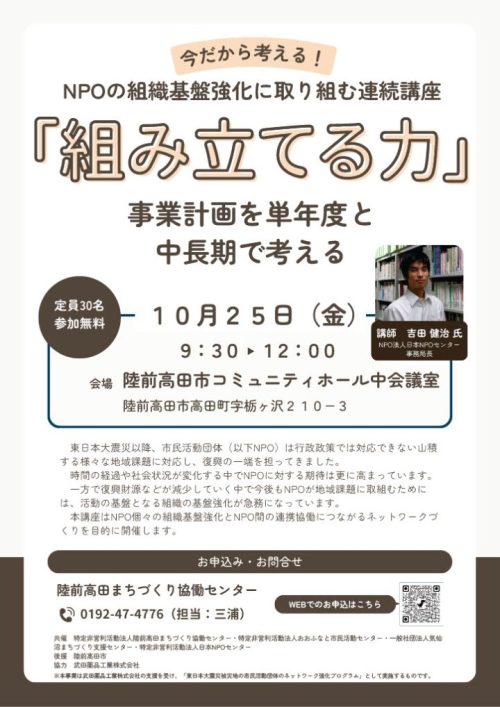

いよいよ今週10/25開催!【組織基盤強化に取り組む連続講座「組み立てる力」】申込受付中です

2024年10月21日

組織の経営について、改めて学んでみませんか?

東日本大震災以降、市民活動団体(以下NPO)は行政政策だけでは対応しきれない、

山積する様々な地域課題に対応し、復旧・復興の一端を担ってきました。

今後も活動を継続するために組織基盤強化につながる講座を実施し、

併せて、ご活動する皆様の連携協働につながるネットワークづくりを目的に本講座を開催します。

その第一回目として、以下の講座の申し込みが始まりました。

第2回目は、以下の講座を開催、お申し込みを受け付けております。

■ 「組み立てる力」 事業計画を単年度と中長期で考える ※定員30名・参加無料

講 師:吉田 建治 氏(特定非営利活動法人 日本NPOセンター事務局長)

開催日時:2024年10月25日(金)9:30~12:00

開催場所:陸前高田市コミュニティホール 中会議室

(岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210-3)

申 込 先:特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

電話 0192-47-4776

共 催:特定非営利活動法人 日本NPOセンター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

後 援:陸前高田市

協 力:武田薬品工業株式会社

お申込みはこちらから→https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4pDQuiUuOoaRxCZ3aimg-QeCEUgBTi6d8Kc8HVfmwqtnafw/viewform

この機会に、改めて組織運営について学んでみてはいかがでしょうか?

これから活動を始めたいと考えている方にもおすすめです。

皆様のご参加をお待ちしております。

☆ 令和6年度内に、以下の講座を開催する予定です ☆

■ 「伝える力」組織を伝えるコミュニケーション:2024年11月13日(水)気仙沼で開催決定

■ 「見通す力」 組織の財源のあり方と資金管理:大船渡で開催予定

■ 「提案する力」 思いを形に、共感を得る企画:大船渡で開催予定

■ 「推進する力」 ここで差が出るマネジメント:気仙沼で開催予定

■ 「組む力」 健全で成果が出るパートナーシップ:気仙沼で開催予定

■ 「育てる力/整える力」成長する人づくり/スタッフがいきいきと活動できる組織を育てるには:大船渡で開催予定

・興味のある講座への単発参加も可能です。

・気仙沼市以外で開催される講座への参加も歓迎いたします。

※ 本事業は、武田薬品工業株式会社の支援を受け、「東日本大震災被災地の市民活動ネットワーク強化プログラム」として実施するものです

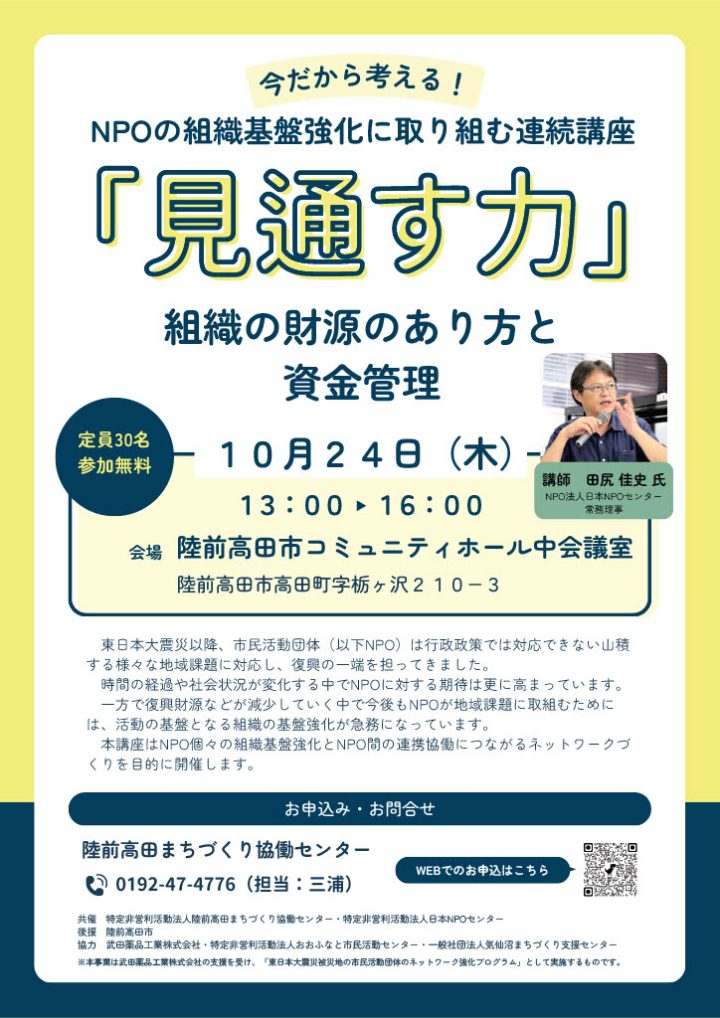

今週10/24開催!【組織基盤強化に取り組む連続講座「見通す力」】申込受付中です

2024年10月21日

組織の経営について、改めて学んでみませんか?

東日本大震災以降、市民活動団体(以下NPO)は行政政策だけでは対応しきれない、

山積する様々な地域課題に対応し、復旧・復興の一端を担ってきました。

今後も活動を継続するために組織基盤強化につながる講座を実施し、

併せて、ご活動する皆様の連携協働につながるネットワークづくりを目的に本講座を開催します。

その第一回目として、以下の講座の申し込みが始まりました。

■ 「見通す力」 組織の財源のあり方と資金管理 ※定員30名・参加無料

講 師:田尻 佳史 氏(特定非営利活動法人 日本NPOセンター常務理事)

開催日時:2024年10月24日(木)13:00~16:00

開催場所:陸前高田市コミュニティホール 中会議室

(岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210-3)

申 込 先:特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

電話 0192-47-4776

共 催:特定非営利活動法人 日本NPOセンター

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

後 援:陸前高田市

協 力:武田薬品工業株式会社

特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

お申込みはこちらから→https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70b6PL6y4yiKwjOL6MpARFO3nYUt1qveaqLqyyDQn7m04Zg/viewform

この機会に、改めて組織運営について学んでみてはいかがでしょうか?

これから活動を始めたいと考えている方にもおすすめです。

皆様のご参加をお待ちしております。

☆今後は以下の講座を開催する予定です ☆

■ 「組み立てる力」 事業計画を単年度と中長期で考える:2024年10月25日(金)陸前高田で開催

■ 「伝える力」組織を伝えるコミュニケーション:2024年11月13日(水)気仙沼で開催決定

■ 「見通す力」 組織の財源のあり方と資金管理:大船渡で開催予定

■ 「提案する力」 思いを形に、共感を得る企画:大船渡で開催予定

■ 「推進する力」 ここで差が出るマネジメント:気仙沼で開催予定

■ 「組む力」 健全で成果が出るパートナーシップ:気仙沼で開催予定

■ 「育てる力/整える力」成長する人づくり/スタッフがいきいきと活動できる組織を育てるには:大船渡で開催予定

・興味のある講座への単発参加も可能です。

・気仙沼市以外で開催される講座への参加も歓迎いたします。

※ 本事業は、武田薬品工業株式会社の支援を受け、「東日本大震災被災地の市民活動ネットワーク強化プログラム」として実施するものです